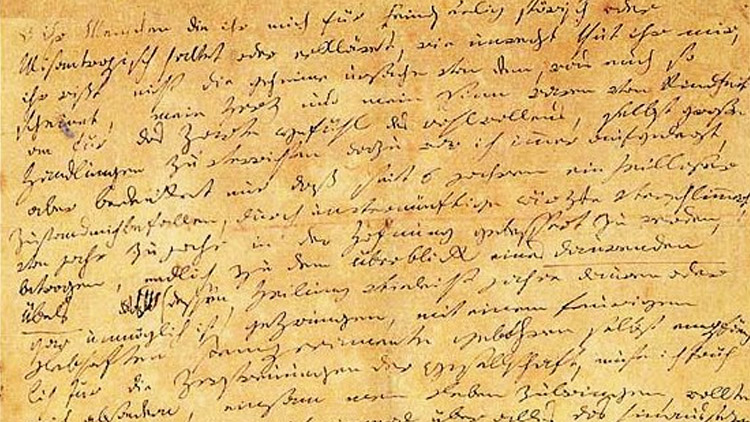

Cette lettre manuscrite de Ludwig Van Beethoven, adressée à ses frères, a été écrite en 1802. Elle a été découverte en 1827, dans un tiroir secret de l’armoire du musicien. Son désespoir devant sa surdité, et l’isolement auquel elle le condamne, est poignant.

« Ô vous, hommes, qui me regardez ou me faites passer pour haineux, fou, ou misanthrope, combien vous êtes injustes pour moi. Vous ne savez pas la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi ! Mon coeur et mon esprit étaient enclins, depuis l’enfance, au doux sentiment de la bonté. Même à accomplir de grandes actions, j’ai toujours été disposé. Mais songez seulement, depuis six ans, quel est mon état affreux, aggravé par des médecins sans jugement, trompé d’année en année dans l’espérance d’une amélioration, enfin contraint à la perspective d’un mal durable — dont la guérison demande peut-être des années, si elle n’est pas tout à fait impossible. Né avec un tempérament ardent et actif, accessible même aux distractions de la société, je devais de bonne heure me séparer des femmes, passer ma vie solitaire. Si je voulais parfois surmonter tout cela, oh ! combien durement je me heurtais à la triste expérience renouvelée de mon infirmité ! Et pourtant, il ne m’était pas possible de dire aux hommes : Parlez plus haut, criez car je suis sourd ! Ah ! comment me serait-il possible d’aller révéler la faiblesse d’un sens qui devrait être chez moi plus parfait que chez les autres, un sens que j’ai autrefois possédé dans la plus grande perfection, dans une perfection comme certainement peu de gens de mon métier l’ont jamais eue ! — Oh ! cela, je ne le peux pas ! — Pardonnez-moi donc, si vous me voyez vivre à l’écart, quand je voudrais me mêler à votre compagnie. Mon malheur m’est doublement pénible, puisque je lui dois d’être méconnu. Il m’est interdit de trouver un délassement dans la société des hommes, dans les conversations délicates, dans les épanchements mutuels. Seul, tout à fait seul. je ne puis me risquer dans le monde, qu’autant qu’une impérieuse nécessité l’exige. Je dois vivre comme un proscrit. Si je m’approche d’une société, je suis saisi d’une dévorante angoisse, par peur d’être exposé à ce qu’on remarque mon état.

De là ces six mois que je viens de passer à la campagne. Mon savant médecin m’engagea à ménager mon ouïe autant que possible; il vint au devant de mes intentions propres. Et pourtant maintes fois ressaisi par mon penchant pour la société, je m’y suis laissé entraîné. Mais quelle humiliation quand il y avait quelqu’un près de moi, et qu’il entendait une flûte, et que je n’entendais rien, ou qu’il entendait le pâtre chanter et que je n’entendais toujours rien ! De telles expériences me jetèrent bien près du désespoir: et peu s’en fallut que moi-même je ne misse fin ma vie. — C’est l’Art, c’est lui seul qui m’a retenu. Ah ! il me semblait impossible de quitter ce monde avant d’avoir accompli tout ce dont je me sentais chargé. Et ainsi je prolongeai cette misérable vie, — vraiment misérable, — un corps si irritable que le moindre changement peut me jeter de l’état le meilleur dans le pire ! — Patience ! — Ainsi dit-on; c’est elle que je dois maintenant choisir pour guide. Je l’ai — Durable, je l’espère, doit être ma résolution de résister, jusqu’à ce qu’il plaise aux Parques inexorables de trancher le fil de ma vie. Peut-être cela ira-t-il mieux, peut-être non: je suis prêt. — A vingt-huit ans, déjà, être forcé de devenir philosophe, ce n’est pas facile; c’est plus dur encore pour l’artiste que pour tout autre.

Divinité, tu pénètres d’en haut le fond de mon coeur, tu le connais, tu sais que l’amour des hommes et le désir de faire le bien y habitent ! Oh hommes, si vous lisez un jour ceci, pensez que ne vous avez été injustes pour moi; et que le malheureux se console, en trouvant un malheureux comme lui qui, malgré tous les obstacles de la nature, a cependant fait tout ce qui était en son pouvoir, pour être admis au rang des hommes d’élite.

Vous, mes frères Carl et (Johann), aussitôt que je serait mort, et si le professeur Schmidt vit encore, priez-le en mon nom qu’il décrive ma maladie, et joignez à l’historique de ma maladie, la lettre que voici. afin qu’après ma mort, au moins autant qu’il est possible, le monde se réconcilie avec moi. — En même temps, je vous reconnais tous deux pour les héritiers de ma petite fortune — si on peut l’appeler ainsi. Partagez-la loyalement, soyez d’accord et aidez-vous l’un l’autre. Ce que vous m’avez fait de mal, vous le savez, je vous l’ai depuis longtemps pardonné. Toi frère Carl, je te remercie tout particulièrement encore pour l’attachement que tu m’a témoigné dans ces derniers temps. Mon souhait est que vous ayez une vie plus heureuse, plus exempte de soucis que la mienne. Recommandez à vos enfants la vertu: elle seule peut rendre heureux, non l’argent. Je parle par expérience. C’est elle qui m’a soutenu moi-même dans ma misère; c’est à elle que je dois, ainsi qu’à mon art, de n’avoir pas terminé ma vie par le suicide. —Adieu, et aimez vous ! — Je remercie tous mes amis, en particulier le prince Lichnowski et le professeur Schmidt. Je souhaite que les instruments du prince L. puissent être conservés chez l’un de vous. Mais qu’il ne s’élève à ce sujet aucun débat entre vous. S’ils peuvent vous être bons à quelque chose de mieux, vendez-les aussitôt. Combien je serai heureux, si je puis encore vous servir dans ma tombe !

S’il en était ainsi, avec joie je vole au-devant de la mort. — Si elle vient avant que j’ai eu l’occasion de développer toutes mes facultés artistiques malgré mon dur destin, elle vient encore trop tôt pour moi et je souhaiterais de la retarder. — Mais même ainsi je suis content. Ne me délivre-t-elle pas d’un état de souffrance sans fin? Viens quand tu veux, je vais courageusement au-devant de toi. Adieu et ne m’oubliez pas tout à fait dans !a mort; je mérite que vous pensiez à moi, car souvent j’ai pensé à vous, dans ma vie, pour vous rendre heureux. Soyez-le !

Heiligenstadt, le 6 octobre 1802

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Rajout du 10 octobre 1802. – Ainsi je te fais mes adieux – et certes tristement – oui, à toi, espérance aimée – que je portais avec moi jusqu’à présent – l’espérance d’être guéri au moins jusqu’à un certain point – elle doit maintenant me quitter complètement, comme les feuilles d’automne tombent et se flétrissent, elle aussi est morte pour moi, presque comme je suis venu ici – je m’en vais – même le grand courage – qui m’animait souvent durant les beaux jours d’été – il a disparu – ô Providence ! – laisse-moi une fois goûter la joie d’un jour pur – cela fait si longtemps que la résonance intérieure de la vraie joie m’est étrangère – oh ! quand – oh ! quand, ô Dieu ! – pourrai-je dans le temple de la nature et des hommes l’éprouver à nouveau ? – Jamais ? – Non – oh ! cela serait trop difficile.